Seit Ende 2017 wird in NRW* innerhalb der Schallimmissionsprognose nicht mehr mit dem sogenannten „Alternativen Verfahren“ als Modell für die Schallausbreitung gerechnet – auch wenn dies gemäß der einschlägigen TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 nach wie vor gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hintergrund war die 2014 veröffentlichte sogenannte „Uppenkamp-Studie“ , die durch Messungen nachwies, dass das Alternative Verfahren die tatsächlichen Schallimmissionen zum Teil erheblich unterschätzt. Der Betrag der Abweichung glich dabei auffällig genau dem Wert, der innerhalb des Alternativen Verfahrens für die sogenannte „Bodendämpfung“ angesetzt wurde. Logische Schlussfolgerung der Wissenschaftler um Detlef Piorr: Die Bodendämpfung wird innerhalb des dem Alternativen Verfahren zugrunde liegenden Ausbreitungsmodell erheblich überschätzt.

Klar ist seitdem, dass die DIN ISO 9612-2 überarbeitet werden muss. Entwickelt wurde daraufhin zunächst das sogenannte „Interimsverfahren“ – „Interims-“ deshalb, weil es von Anfang an als Übergangslösung bis zur Reform der einschlägigen DIN ISO 9613-2 konzipiert worden ist.

Seit Ende 2017 ist in NRW* die Anwendung des Interimsverfahrens im Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren neuer Windkraftanlagen nach BImSchG per Erlass vorgeschrieben.

Unterschiede Interims- vs. Alternatives Verfahren

Die Unterschiede des Interimsverfahrens zum bisher angewendeten Alternativen Verfahren sind:

- Die Bodendämpfung wird entsprechend den Ergebnissen der Uppenkamp-Studie gestrichen

- Der Richtkorrekturwert Dc entfällt (bisher + 3 dB)

- Im Gegenzug werden innerhalb der Bodendämpfung + 3 dB für die Reflexion am Boden berücksichtigt

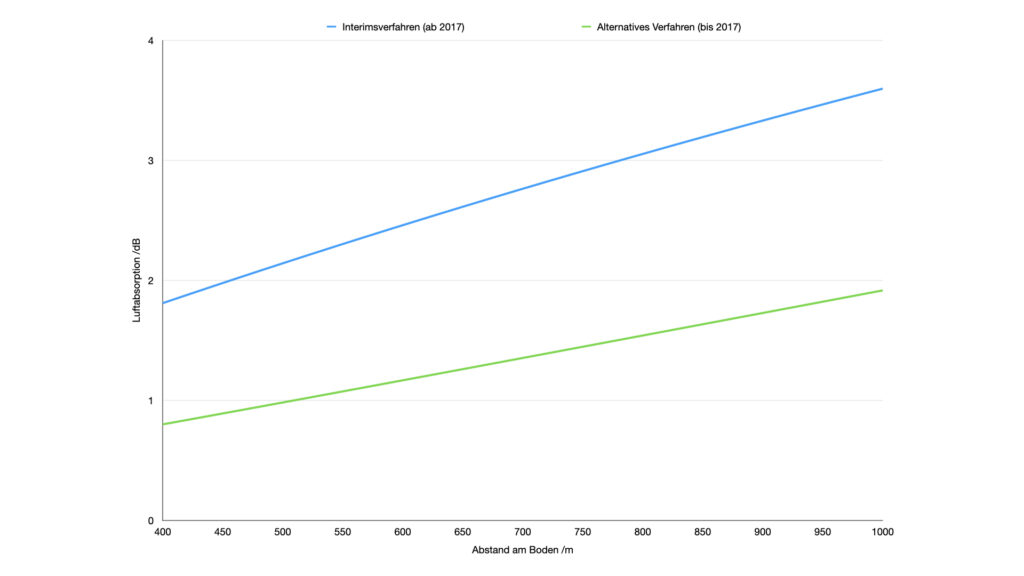

- Die Luftabsorption wird für jedes Oktavband einzeln (also frequenzabhängig) berechnet. Dies führt zu deutlich höheren Luftabsorptionswerten(!)

- Die Unsicherheit des Prognosemodells wird auf 1 dB herabgesetzt (bisher 1,5 dB)

Auch wenn die Uppenkamp-Studie nur die Überschätzung der Bodendämpfung innerhalb des Alternativen Verfahrens als Fehler benennt, wurden also weitere Änderungen vorgenommen, die im Ergebnis wieder zu niedrigeren Prognosewerten führen – insbesondere die frequenzabhängige Berechnung der Luftabsorption schlägt hier mit mehreren dB zu Buche.

Interimsverfahren für Anwohner immer günstiger?

Es stellt sich daher die Frage, ob das Interimsverfahren tatsächlich immer zu einem verbesserten Anwohnerschutz führt, wie es Behörden und Windindustrie nicht müde werden zu betonen.

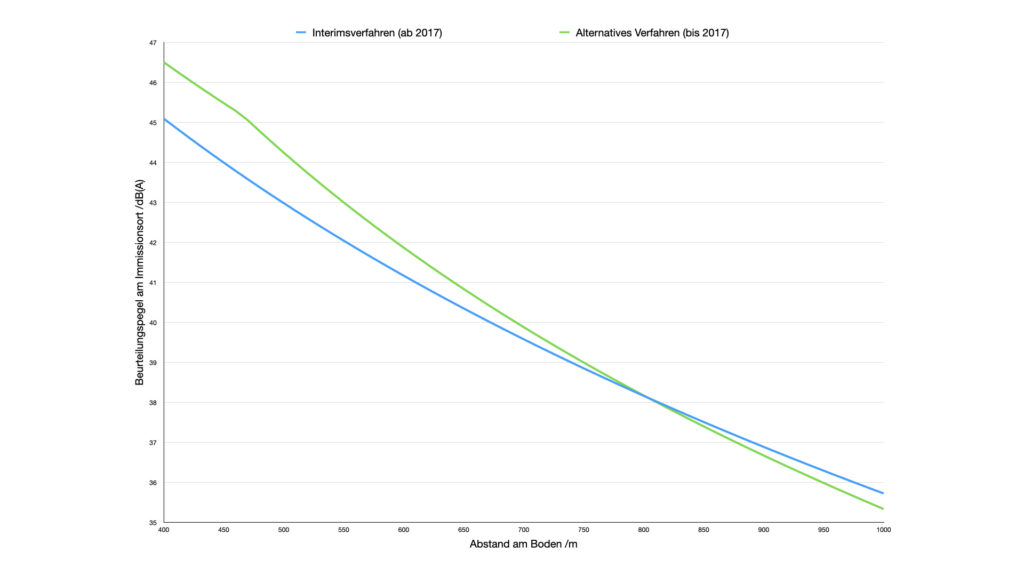

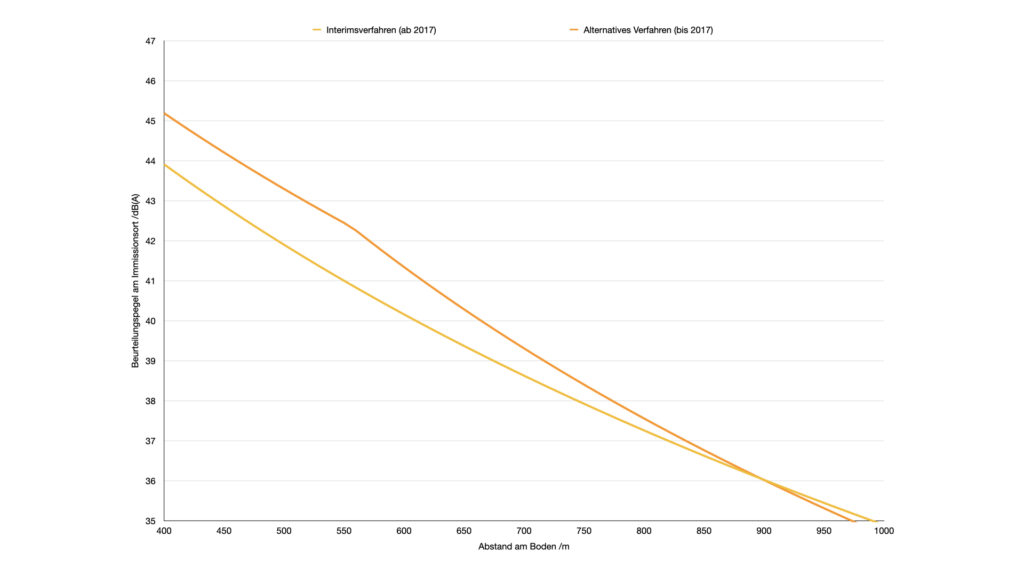

Die folgende Grafik zeigt Schallprognosewerte einer Vestas V136 mit 132 m Nabenhöhe in Abhängigkeit von der Entfernung des Immissionsortes (Wohnhaus) von der Windkraftanlage:

Wie man sieht, liefert das Interimsverfahren erst ab Entfernungen über 800 m tatsächlich höhere Prognosewerte.

Ursache: Bodendämpfung vs. Luftabsorption

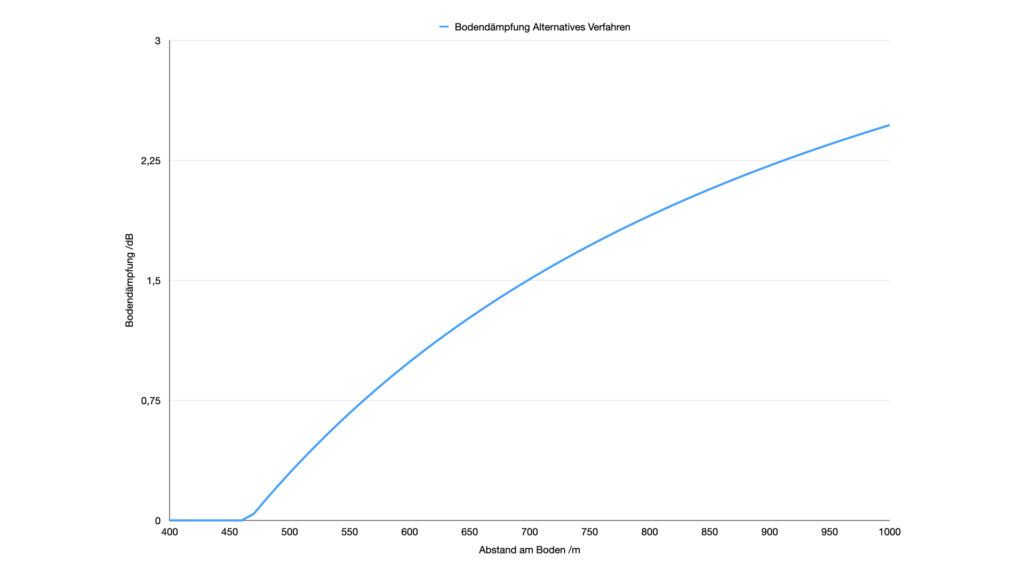

Dies liegt daran, dass die innerhalb des Alternativen Verfahrens berücksichtigte Bodendämpfung bei geringen Entfernungen zwischen Immissionsort und Windkraftanlage sowieso kaum eine Rolle spielt, wie folgende Grafik zeigt:

Demgegenüber schlägt die innerhalb des Interimsverfahrens höher bewertete Luftabsorption auch im Nahbereich schon voll zu Buche:

Es ist fraglich, ob dies im Sinne der Uppenkamp-Studie war, denn dort heißt es:

„Während die alternative Berechnungsmethode im Nahbereich von < 500 m (…) gut funktioniert, driften die Mess- und Rechenergebnisse darüber hinaus weit auseinander.„

Uppenkamp-Studie (Langfassung), Seite 62

Auch die Uppenkamp-Studie attestiert also dem Alternativen Verfahren, im Nahbereich gute Ergebnisse zu liefern, womit auch das Hauptargument für seine Nicht-Anwendung – „neue wissenschaftliche Erkenntnisse“ – dort nicht anwendbar ist.

Unterschied höhenabhängig

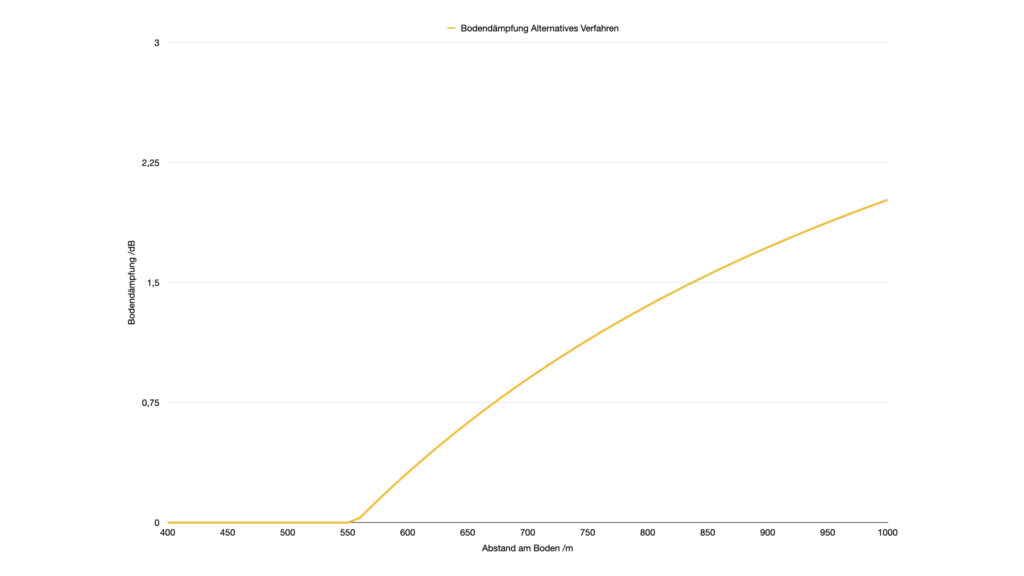

Bis wohin dieser „Nahbereich“ zu fassen ist, ist dabei von Nabenhöhe und Bodenhöhendifferenz zwischen Windkraftanlage und Immissionsort abhängig: Bei höheren Anlagen, oder solchen, die erhöht stehen, setzt die Bodenabsorption später ein und ist insgesamt niedriger, wie auch die folgende Grafik zeigt, die die Bodenabsorption einer Enercon E138 mit 160 m Nabenhöhe abbildet:

Der Vergleich mit der weiter oben abgebildeten Grafik zur Vestas V136 mit 132 m zeigt, das bereits ein Plus von 28 m in der Nabenhöhe dazu führt, dass die Bodenabsorption 100 m später einsetzt und wesentlich niedriger verläuft.

Dies führt auch zu einer Verschärfung des Problems der niedrigeren Prognosewerte im Interimsverfahren:

Wie man sieht, liefert hier erst ab etwa 900 m Abstand das Interimsverfahren tatsächlich höhere Prognosewerte. Bis dahin liegen die Werte des Alternativen Verfahrens teils bis zu 2 dB über denen des Interimsverfahrens(!)

Fazit:

Anwohner im Nahbereich (< 1000 m) beantragter Windkraftanlagen sollten bei der zuständigen Genehmigungsbehörde auf eine Nachberechnung ihrer Schallprognosewerte (auch) nach dem Alternativen Verfahren gemäß DIN ISO 9613-2 bestehen.

Sollte es hierbei zu höheren Werten kommen, so sind diese zu berücksichtigen, denn:

- Das Alternative Verfahren ist immer noch das gesetzlich gültige gemäß TA Lärm.

- Die Voraussetzungen für eine Aussetzung der DIN ISO 9613-2 („neue wissenschaftliche Erkenntnisse“) greifen gerade im Nahbereich nicht, denn dort attestieren gerade diese „neuen Erkenntnisse“ dem Alternativen Verfahren gute Prognoseergebnisse.

- Die Schallimmissionsprognose ist an dem Grundsatz zu messen, dass die Prognose „auf der sicheren Seite“ liegen muss – im Zweifel sind daher zugunsten des Anwohners die höheren Werte anzunehmen.

Es wird sich zeigen, inwieweit diese Argumentation schon im Genehmigungsverfahren „Gehör“ findet, denn die Erlasse weisen die Behörden – in Abweichung von der Gesetzeslage – an, das Interimsverfahren zu benutzen.

Gute oder zumindest bessere Chancen auf eine angemessene Berücksichtigung der hier geschilderten Bedenken gegenüber dem Interimsverfahren dürfte ein Vorbringen vor Gericht haben, denn Gerichte sind an Erlasse grundsätzlich nicht gebunden.

(Auch Anwohner im Nahbereich „deren“ Windkraftanlage(n) bereits gebaut ist (sind) (und nach 2017 genehmigt wurden), könnten eine Nachberechnung in Erwägung ziehen und gegebenenfalls auf eine Nachtabschaltung (oder Betrieb in einem schallreduzierten Modus) bestehen. Im Fall, dass hier die Berechnung nach dem Alternativen Verfahren eine Nicht-Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte prognostiziert, dürfte – nach meinem Rechtsverständnis – nicht der Anwohner derjenige sein, der nachweisen muss, dass die Grenzwerte tatsächlich nicht eingehalten werden; es müsste der Betreiber darlegen, dass dem doch so ist. Hier wird man aber zur Durchsetzung der Interessen um ein eigenes Schall-(Gegen-)Gutachten und einen guten Anwalt vermutlich nicht herum kommen.)

*) In anderen Bundesländern zum Teil später/früher

Eine Antwort auf „Alternatives vs. Interimsverfahren in der Schallimmmissionsprognose von Windkraftanlagen“

Daaaaaaaaaanke Christine Wir können gerade jegliche Unterstützung am FFH Hegaualb brauchen.